Tra qualche ora 46 milioni di ucraini saranno chiamati a decidere chi guiderà il paese per i prossimi cinque anni. La scelta è tra Viktor Yanukovich, filo russo e uomo del passato e Yulia Tymoshenko, che rappresenta l’Ucraina più rivolta a Occidente. A chi voglia farsi un’idea dello scontro (non solo politico) che attraversa le due ucraine consiglio la lettura di una libro di due docenti tedeschi dell’università di Ratisbona, Katrin Boeckh e Ekkehard Völkl, da poco tradotto in italiano: Ucraina: dalla rivoluzione rossa alla rivoluzione arancione (Beit, Trieste, 2009, 24 euro).

Il volume ripercorre la storia dell’Ucraina moderna incentrandosi sul rapporto con la vicina Russia che di fatto caratterizza anche la decisione di queste ore su chi sarà il presidente, su chi prenderà il posto del deludente Yushenko. Il libro si sofferma a lungo sull’identità ucraina, sulla difficoltà di «articolare in senso nazionale l’autonomia, cioè favorire l’espressione di una coscienza nazionale ucraina e far radicare nella popolazione l’idea dell’ukrainizacija».

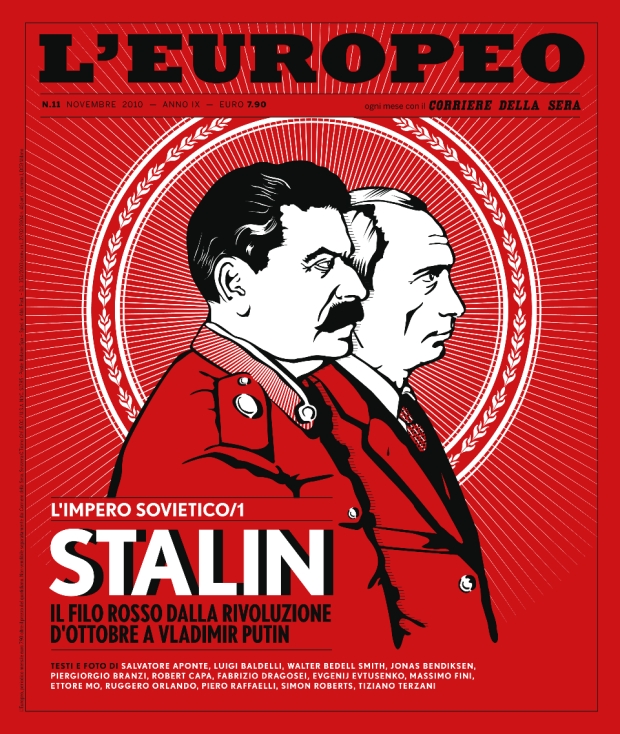

Il paese ha avuto inizialmente (ai tempi della Repubblica popolare ucraina) problemi a ovest con la Polonia che puntava ad espandersi ad oriente. Rapporti che negli anni sono radicalmente cambiati e che hanno spinto Varsavia (insieme ai tre paesi baltici) a essere tra i primi stati a riconoscere l’indipendenza ucraina nel 1991. L’amicizia polacco-ucraina (almeno con l’Ucraina occidentale) è ormai un dato di fatto. E come spiega l’ex dissidente polacco Jacek Kuròn, «non potrebbe esistere una Polonia indipendente senza un’Ucraina indipendente». Diverso e più complesso è il rapporto di odio e amore con gli ingombranti vicini orientali. Nell’Ucraina post-socialista si considera la fase sovietica come il male assoluto e ragionevolmente è così, come racconteremo fra breve. Boeckh e Völkl ricordano però che «nel primo decennio di vita dello Stato sovietico poté affermarsi un elemento di progresso, perché venne proclamato, perlomeno sotto un profilo formale, uno stato ucraino come parte federale dell’Unione sovietica». Ed è sotto l’Urss che (dopo la seconda Guerra mondiale) si ottiene la sobornist’, l’unione di tutti gli ucraini in uno stato. Nei primi anni dopo la rivoluzione d’Ottobre si diffonde anche la lingua ucraina, ma da lì a breve si imporrà il russo “la lingua di Lenin e della rivoluzione”. I problemi iniziano però quasi subito con l’arrivo di Stalin, quando il nazionalismo diventa il nemico da abbattere e si avvia da queste parti un opera di deucrainizzazione: «Le file dei funzionari e dei membri del partito, che erano state diradate dalle epurazioni, ricevettero rinforzi nel segno di una rinnovata russificazione del partito, in omaggio alla quale vi fu anche chi abiurò la propria cultura ucraina. La lingua russa ottenne la priorità in tutto il territorio dell’Unione. Questo si manifestò chiaramente nelle leggi scolastiche del 1938, che prescrivevano l’apprendimento del russo in tutte le scuole non russe. Il nuovo primo segretario del partito dell’Ucraina, Chruščёv, annunciò la svolta programmatica nel 1938, di fronte al XIV Congresso del Partito comunista ucraino: “Compagni, ora tutto il popolo impara la lingua russa perché gli operai russi hanno aiutato a innalzare la bandiera della rivoluzione. (…) I popoli di tutti i territori studiano la lingua russa e la studieranno per apprendere il leninismo e lo stalinismo e per imparare a distruggere i loro nemici”». La mannaia del Terrore staliniano, nel 1937, si abbatte su tutta l’Unione sovietica e ovviamente anche sull’Ucraina. I dati riportati in questo libro che è una sorta di guida turistica per chi voglia fare “turismo consapevole” sono drammatici ed eloquenti: «Gli arresti, a tutti i livelli del Partito, raggiunsero tali proporzioni che i vertici del politbjuro, del Comitato centrale e del Governo rimasero temporaneamente immobilizzati. Tutti i 102 membri e candidati del Comitato centrale persero la vita, a eccezione di tre; tutti e 17 i membri del governo ucraino vennero arrestati; i segretari provinciali vennero esonerati. Il capo del partito, Kosior, perse prima l’incarico (1938) poi la vita (1939). Nel corso dei quattro anni fra il 1934 e il 1938, circa il 37% dei membri del Partito, che annoverava 168mila persone, vennero “epurati”». La politica del terrore finirà per punire l’Ucraina più che altre nazioni sovietiche grazie a mirate carestie. Su questo punto il volume si sofferma per spiegare l’ostilità dei politici sovietici nei confronti dei contadini ucraini. Fin dal 1917 il “Decreto sulle terre e sui fondi” impone che tutte le terre siano proclamate proprietà dello stato. La reazione degli agricoltori ucraini si concretizza in atti di sabotaggio, uccisione del bestiame e distruzione di macchinari e attrezzature. Da qui parte la lotta di classe contro il piccolo proprietario terriero (kulaki, in un ucraino kurkuli), «contadino benestante che veniva accusato di fare incetta di cereali, di impiegare e quindi “sfruttare” gli operai giornalieri oltre che di offrire terre in affitto: per rientrare nella categoria bastava possedere due mucche e un cavallo o magari anche molto meno, oppure rientrare in criteri completamente diversi, come essere imparentati a un religioso». Nel 1929 al culmine della campagna persecutoria contro i kulaki (“liquidazione dei kulaki in quando classe”) ne vengono deportati un milione e seicentomila. In gran parte contadini ucraini. Inizia lo sfruttamento collettivo delle terre: non solo i terreni, ma anche i raccolti finiscono per appartenere allo Stato, anziché a chi li produce. È su queste basi che scatta una delle infamie del regime stalinista: quell’holodomor (termine ucraino che significa “morte per inedia”), la grande fame indotta degli anni 1932-33. La carestia colpisce le zone di sovrapproduzione agricola: la regione del Volga, il Caucaso settentrionale e soprattutto l’Ucraina. Spiegano Boeckh e Völkl: «La causa risiedeva nelle esagerate aspettative nei confronti della capacità produttiva dell’agricoltura e soprattutto del tradizionale granaio del paese: l’Ucraina. Venne reintrodotto l’obbligo di cedere i raccolti, in vista di un miglior rifornimento delle città e dell’esportazione dei cereali. Alla fine del 1932 era stato sottratto già il 94% dei 4,3 milioni di tonnellate di cereali che sarebbero stati prodotti in Ucraina nel 1932-33. Severe sanzioni e controlli rigorosi aggravarono la situazione all’estremo. Così la legge dell’agosto 1932 “Sulla tutela della proprietà socialista” prevedeva, in caso di furto anche in quantità irrisorie, pene che andavano dal carcere fino alla pena capitale. Sui treni i viaggiatori venivano perquisiti alla ricerca di generi alimentari; inoltre bisognava assolutamente impedire la fuga della popolazione dai territori colpiti dalla carestia verso le città e verso i territori meno disastrati e comunque fuori dall’Ucraina».

Gli autori si domandano se questa carestia che provocò milioni di morti (80% delle quali ucraini) e che è uno dei fondamento del moderno nation-building dell’Ucraina post-socialista sia da considerare una deliberata scelta sovietica e staliniana contro il popolo ucraino. Scrivono che «resta difficile sottrarsi all’impressione che il paese sia stato oggetto di una pronunciata ostilità da parte dei vertici del partito e in particolare dell’egemonia di Stalin». Ma a giudizio dei due storici tedeschi, il fatto che a pagare fossero soprattutto gli ucraini non dipese da ragioni etniche: «La grande carestia colpì principalmente gli ucraini. Da qui deriva la considerazione che si sarebbe trattato di un incipiente genocidio, inteso a sterminare gli ucraini nel loro insieme. Ma non furono i popoli, né l’elemento etnico a essere bersaglio delle persecuzioni, bensì i “nemici”. Questi venivano ravvisati nella popolazione rurale ucraina, che in effetti aveva assunto un atteggiamento di riserva e addirittura di rifiuto nei confronti del bolscevismo». Su questo punto ci permettiamo di dissentire e fortunatamente ci viene in soccorso nella postfazione del libro una studiosa italiana come Giulia Lami. La docente di letteratura ucraina alla statale di Milano sottolinea questa contraddizione: «Gli autori, ricorrendo al concetto di grande fame per descrivere la carestia che ebbe il suo culmine nel 1932-1933, finiscono per coprire la dimensione artificiale di quella che fu, alla luce della più recenti acquisizioni storiografiche, una carestia voluta e perpetrata con ciniche e spietate decisioni da parte di Stalin e dei suoi agenti. Certo lo holodomor si salda alla collettivizzazione e al Terrore, fino ad apparirne una inevitabile, ma resta un evento distinto, cui si stenta, purtroppo ad attribuire, se non forse in sede politica ucraina, una dimensione specifica di sterminio». L’atteggiamento dei vicini russi può forse spiegare (ma non giustificare) anche l’entusiasmo di una parte della popolazione ucraina verso gli invasori nazisti. Hitler però era stato chiaro. Considerava gli ucraini «altrettanto pigri, disorganizzati e asiatico-nichilisti dei russi continentali». Ciò malgrado nacque un contingente di volontari ucraini nazisti, la divisione SS-Galizien: Degli 80mila giovani che si mettono in fila per mettersi la divisa degli assassini ne vengono arruolati 22 mila. E c’è oggi qualcuno a Kiev che vorrebbe far passare anche questa divisione nazista come parte del nation-building ucraino… Un aspetto ancora più agghiacciante se si pensa al fatto che la mannaia nazista ha fatto drammatica strage di ebrei anche da queste parti: ne vennero uccisi tra gli 850mila e i 900 mila. Il libro così descrive l’eccidio avvenuto a Babyn Jar, non lontano da Kiev: «Nel giro di appena due giorni, il 29 e 30 settembre 1941, vennero massacrate 33.771 persone. Il tentativo di occultare il crimine bruciando le salme fece fiasco: in seguito alla riconquista di Kiev nel novembre del 1943 vennero scoperte le proporzioni dell’eccidio. Tuttavia per molti anni l’Unione sovietica non fu disposta a erigere un monumento alle vittime ebree». L’atteggiamento antisemita dei sovietici proseguì praticamente fino a Gorbaciov: «Dopo la guerra, la rievocazione delle vittime del nazismo non doveva fare menzione del fatto che gli ebrei erano stati assassinati per la loro “razza”. Si preferiva trovare sempre una formulazione generica, come “pacifici cittadini sovietici”. La rimozione dell’importanza della shoah rimase un principio indiscusso fino alla fine dell’Unione sovietica. Persino la parola “olocausto” era tabù». A onore degli ucraini va ricordato che sono ben 1609 i “giusti tra le nazioni” riconosciuti da Israele. Il paese, durante la seconda guerra mondiale ha subito danni pesantissimi, anche se negli ultimi anni la mitologia putiniana, fa sembrare solo merito dei russi la vittoria contro i nazi-fascisti. Le vittime ucraine della guerra furono 5 milioni e mezzo e in nessun altra regione europea la guerra ha avuto effetti devastanti come in Ucraina, conquistata a turno da nazisti e sovietici. I danni di guerra subiti dall’Unione sovietica furono di 679 miliardi di rubli, 285 dei quali patiti dalla Repubblica socialista ucraina (contro i 249 miliardi di rubli della Russia sovietica). Puntualizzano però i due storici tedeschi: «Non si rivelò tuttavia che parte di queste distruzioni erano avvenute proprio per mano delle truppe sovietiche che, durante la loro ritirata di fronte alla Wehrmacht si erano lasciate alle spalle solo terra bruciata». La seconda guerra mondiale è stata per l’Unione sovietica un tema centrale della politica della memoria: nella sola Ucraina sovietica vennero eretti oltre 27mila monumenti in ricordo della guerra. Nel dopoguerra, anche grazie alla mitologica vittoria bellica, salgono le quotazioni del partito comunista ucraino. Gli iscritti passano dai 770mila del 1952 al milione e 300 mila compagni del 1959. L’elezione di Chruščёv a segretario generale del Pcus, trasforma gli ucraini in socio di minoranza dell’Urss. Si parla di supremazia russo-ucraina che chiaramente non piace alle altre popolazioni sovietiche. È in base a questa fratellanza che nel 1954 il presidium del Soviet supremo sancisce l’annessione della Crimea all’Ucraina. Il tutto nel nome di una “perenne ed eterna amicizia fra russi e ucraini” (oggi meno perenne di ieri). Il regalo della Crimena (penisola abitata per il 71% da russi e solo il 22% da ucraini) alimenta il ruolo ucraino nella gerarchia sovietica. Scrivono Katrin Boeckh e Ekkehard Völkl: «Gli ucraini non ebbero mai la posizione privilegiata di cui godevano i russi come popolo più numeroso dell’Unione sovietica, ma furono trattati da secundi inter pares. Venne comunque loro concessa una posizione migliore rispetto ad altri popoli. Il solo fatto di essere ucraini non comportava infatti persecuzioni di stato o l’esclusione da posizioni importanti». Ciò malgrado, la russificazione procede anche in Ucraina (come in tutti gli altri stati sovietici). E il tutto passa principalmente per l’imposizione della lingua di Lenin. Nel 1984 oltre il 72% dei libri e dei giornali pubblicati in Ucraina era redatto in lingua russa, solo il 24% era ucraino. «Negli uffici, nella vita pubblica e ovunque ciò fosse ritenuto opportuno, il russo era la lingua ufficiale. La condanna sociale, imposta dall’alto, che giungeva fino alla stigmatizzazione della lingua ucraina, ha continuato a persistere molto a lungo, tanto che il suo definitivo superamento risulta ancora oggi problematico». E infatti tutt’oggi anche tra i ragazzi di Kiev sentirete più parlare russo che ucraino. In ogni caso, la deucrainizzazione sovietica ha fallito il suo obiettivo: «Il censimento del 1970 aveva rivelato che il 91,4% dei cittadini che avevano origini ucraine, indicava l’ucraino quale propria lingua madre; appena il 2,1% in meno rispetto a quanto rivelato nel 1959. nel 1979 la quota era scesa all’89,1%».

Il volume affronta poi la fine dell’Unione sovietica e l’inizio della fase di transizione che non è ancora finita. Si parla della dissidenza (che non ha mai assunto la forma di un movimento di massa) e dei movimenti ecologisti seguiti al disastro di Chernobyl, una tragedia tenuta nascosta, anzi considerata dalle autorità sovietiche “menzogna della propaganda borghese”. Su queste basi inizia quel movimento di disgregazione che era stato peraltro sancito da Lenin che aveva proclamato “il libero diritto di autodeterminazione dei popoli della Russia, ivi compreso il diritto alla secessione e alla formazione di uno Stato indipendente» (Dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia, 2/15 novembre 1917). Un diritto di cui gli ucraini approfittarono nel 1991. Con uno smottamento politico che ha conseguenze anche sul voto di queste ore. Così descrivono quei momenti i due storici tedeschi: «Il parlamento avviò in modo sorprendentemente unanime e graduale il distacco dell’Ucraina dall’Unione sovietica. Il collateralismo tra “nazionalcomunisti” e il movimento d’opposizione portò alla proclamazione dello stato dell’Ucraina da parte del locale Soviet supremo il 16 luglio 1990, con la stragrande maggioranza di 355 voti a favore e 4 contrari. Il passaggio di molti comunisti tra le fila dei nazionalcomunisti contribuì alla fine pacifica del sistema comunista in Ucraina, che nel 1991 non fu quindi teatro di rivoluzioni, come lo era stato nel 1917. Contemporaneamente però le élite comuniste entrarono a far parte senza ostacolo dello stato post-socialista».

L’Ucraina fatica ancora oggi a gestire le conseguenze del suo passato, a differenza di altri paesi dell’Europa centro-orientale. La ragione principale del rapporto sotto molti aspetti tormentato tra Kiev e Mosca. È vero quel che spiegano i due autori: «L’Ucraina fu un vassallo fedele, ma solo finché il Cremlino riuscì a tenerne strette le redini. Nel momento in cui la pressione centrale fu allentata, divenne sempre più palpabile il pericolo che in Ucraina si facessero strada correnti autonomiste e separatiste incontrollate, tali da indebolire l’impero nei suoi confini esterni. Molte delle difficoltà dell’Ucraina di oggi, anche se non tutte, sono riconducili al retaggio del comunismo sovietico». E molte vanno fatte risalire al fatto che in molti a Mosca e dintorni non considerino il paese degno di essere indipendente. Lo vedono come parte integrante della grande Russia. Per questo i politici putiniani si muovono così massicciamente nelle elezioni e negli affari interni di questa nazione sorella. Cinque anni fa, Putin partecipò direttamente alla campagna elettorale e perse, sconfitto dalla rivoluzione arancione. Oggi si è fatto furbo ed eliminato Yushenko a colpi di guerre del gas, si è fatto amico non solo del possibile presidente filo-russo, ma anche della pasionaria filo-occidentale. Il tutto è avvenuto con un’America obamiana distratta e un Europa che, come spiega Giulia Lami, «per sue ragioni economiche e politiche, non sembra prefiggersi né a breve, né a medio termine un’integrazione dell’Ucraina nel suo spazio effettivo». Come scrivemmo qualche anno fa, la “bandiera arancione” avrebbe trionfato solo se fosse stata raccolta da istituzioni politiche europee. Si è scelta invece la strada di un’integrazione dapprima commerciale e poi addirittura militare di Kiev (e Tiblisi), senza peraltro ottenerla e anzi provocando la reazione dell’orso russo. Il confronto elettorale di queste ore è solo un passaggio di un conflitto che, caduto il Muro, si è spostato un po’ più ad est. Dove finisce l’Europa? È una domanda che gli ucraini in questi anni si stanno facendo. La stessa domanda che ci piacerebbe si facessero anche a Bruxelles. Facendo magari attenzione a quelle enormi bandiere blu con le stellette d’oro che sventolano sulle istituzioni di due paesi come Ucraina e Georgia che, purtroppo, sono oltre il muro di Schengen.

………………….

Katrin Boeckh e Ekkehard Völkl

Ucraina. Dalla rivoluzione rossa alla rivoluzione arancione

Beit

Trieste, 2009

24 euro